Por una palabra

PO-1476-M. Nunca olvidé la matrícula de aquel Peugeout 504. Como siempre le ponía nombre a todo, aún lo hago, le llamé "cocholate" por su color.

La dislexia me hizo parecer ingeniosa por una vez, con un juego de palabras que no había planeado. Era un coche enorme, o así me lo parecía. Siempre me tocaba ir en el medio por ser "la enana" pero aquí no me importaba porque había sitio de sobra y, en los viajes largos, cuando las caravanas kilométricas marcaban la agenda del verano, podíamos ponernos de rodillas y vacilar a los que venían en el coche de atrás. Suena temerario, visto desde el tiempo presente... ¡Pero era tan divertido!

Lo de "la enana" venía de serie, y de cariño, al ser la pequeña de tres hermanas. De hecho, ya me lo llamaban antes de saber que mi enfermedad iba a provocar un raquitismo que afectaría drásticamente a mi crecimiento. Hace unos días volví a escuchar este mote y sentí que regresaba a aquel barco de coche, navegando con ellas, cantando canciones de tuna y alguna de la radio, sacando la lengua o los cuernos al siguiente conductor en la cola y escondiéndonos mientras reíamos hasta el dolor de barriga y el llanto, nada que ver con el que surgió el día que nos despedimos de aquel Peugeot. El único coche al que lloré. Ni siquiera por mi Clio sentí tanta pena.

Aquel año empezaba en el instituto. La profe de gimnasia era idéntica a Pumuki, hasta en los coloretes. Y así la apodamos desde el primer día. A pesar de su tamaño, llegó pisando fuerte al instituto nuevo (tanto que no tenía ni nombre, "el Quinto" le llamaban). El primer día de clase, "la Pumuki" puso a Martín a apuntar pesos y alturas a medida que ella decía a viva voz lo que la báscula y su cinta métrica le chivaban. Mientras para los demás cantaba los kilos y metros en números como si estuviera en el bingo, cuando llegó mi turno dijo con tono jocoso: "40 y… Metro y medio”. Puede que solo necesitase proyectar su presumible complejo en los que teníamos la misma estatura que ella o menos pero aquello sentenció mi primer año de instituto con uno de los peores motes que recuerdo: "la metroymedio".

Anteriormente, me habían llamado "la Ewok" o "Pitufa" pero lejos de ofenderme, esos dos me gustaban porque eran personajes que me parecían adorables. Para otros fui "la Hormiga Atómica" o "Speedy González", ambos también por mi tamaño y porque no paraba quieta ni bajo amenaza. Estos incluso me hacían gracia. Luego estaba "Estrellita Castro", creo que tenía que ver con el hecho de que me pasaba el día cantando y algo de un tirabuzón en la frente. O "la francesa", por ser incapaz de pronunciar la erre hasta los ocho años. Estos tampoco me ocasionaron mayor mal. Los recuerdo incluso con cariño, sobre todo porque logré dejar atrás a "la francesa", que ya solo aparece cuando el vino está demasiado bueno.

Había otros motes que me traían por la calle de la amargura como "forellas", porque se suponía que tenía las orejas desproporcionadas a mi cara flaca; "perejil", porque era una debilucha enfermiza y enseguida me ponía mustia; "camionero", por mi voz grave en contraste con mi físico; "nécora" (esta historia os la cuento en otro cuento); y toda la fauna menuda como "piojo", "ladilla", "pulga"... Estos tampoco molaban.

Aunque sucedía algo extraño con la palabra "pulga", porque su efecto podía ser opuesto al esperado, según quién la utilizase... Me consta que la persona que más se refería a mí con este apodo lo hacía con cariño, cuando todavía me cogía en brazos con la agilidad que se eleva una pluma. Yo lo esperaba en lo alto de las escaleras de la casa de los abuelos, desde donde se veía la carretera. Me tiraba horas viendo pasar los coches hasta que veía a "cocholate". Era cuando empezaba a contar los minutos que tardaba en escuchar el sonido tan peculiar de aquel motor subiendo por A Costa, y bajaba corriendo a abrir el portal mientras esperaba con una sonrisa aquel "¿Qué pasa, pulga?"

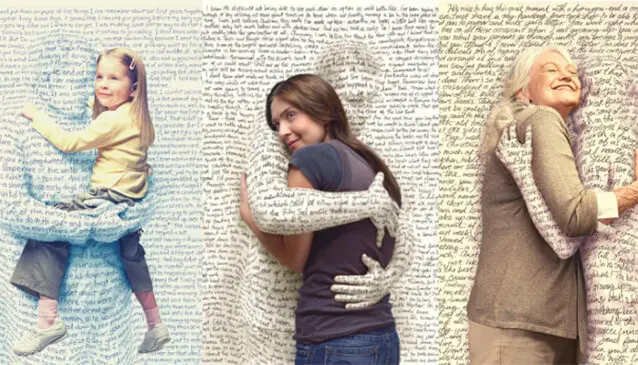

Desde que nacemos, incluso desde antes, la palabra influye en nuestra vida como parte esencial de nuestra evolución. Nos condiciona nuestro nombre, la primera palabra que aprendemos asociada a nosotros y, a partir de esa, todas las demás. Nos condiciona lo que oímos y lo que aprendemos a decir en el entorno familiar. Nos condicionan las palabras con las que nos comunicamos, y para esto no hay edad, sucede desde el principio hasta el final. Dicen por ahí que somos lo que comemos, yo creo que somos lo que escuchamos, hablamos y pensamos. Somos palabras materializadas.

Un torpe puede ser un genio pero si se pasa la vida escuchando la palabra torpe, jamás podrá mostrar al genio que lleva dentro. Pasa lo mismo con muchos motes. Recortan el campo de acción a la hora de explorar nuestras posibilidades, nuestras opciones. Difuminan lo valioso. Muchos de estos apodos nacen en entornos hostiles que buscan debilitar al que los recibe y ahí es cuando puedes arruinar la vida de una persona hasta el punto de condicionar todo su presente y su futuro por una palabra.

La buena noticia es que las palabras pueden convertirse en su propio antídoto y transformar lo que parecía una dolencia crónica en el mayor éxito de tu vida. No digo que sea fácil, digo que es posible. Y si no, que se lo pregunten a Puto Chino Maricón.